오징어가 성조숙 현상을 보이고, 따뜻한 바다에서만 살던 참치 떼가 무리지어 다니는 이전에 볼 수 없었던 일들이 벌어지고 있다. 바로 동해에서다. 이곳을 주름잡던 어종들은 씨가 마르거나 어획량이 해마다 들쭉날쭉 제멋대로 변해버렸다. 어민들은 앞 일 걱정에 애간장이 타지만, 이 원인은 아직 명확히 규명되지 않고 있다.

◆오징어 성조숙 현상…생존 위한 몸부림

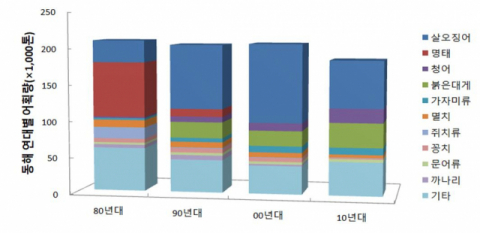

동해 대표 어종인 살오징어는 1980년대 2만~4만t 규모로 잡히다가 1990년대 점차 어획량이 증가하기 시작해 1999년에는 12만여 t을 잡아 정점을 찍었다. 2000년대에도 8만~12만t 규모의 어획량을 보였다. 하지만 2010년대 들어 급격히 감소하더니 2018년 겨우 2만t이 잡히면서 '오징어 씨가 마르고 있다'는 말이 현실로 다가오기 시작했다.

이런 현상에 더해 오징어의 산란 가능한 개체 크기(성숙체장)도 줄었다. 국립수산과학원(이하 수과원) 조민진, 김중진 박사 등 5명이 지난해 발표한 '채낚기어선에서의 살오징어 장기 어획 변동과 생태학적 특성 변화' 논문에 따르면 오징어가 많이 잡히던 1990~2000년보다 2010~2017년의 오징어 성숙체장이 이전보다 평균 3.3㎝ 준 것으로 조사됐다. 성체의 평균 크기도 1㎝ 작아졌다.

어종의 개체가 심각하게 줄게 되면 자손을 더 빨리 번식시키기 위해 일찍 성숙하거나 크기가 작아지는 현상이 수산 관련 학계에 보고되고 있는데, 오징어도 이 전철을 밟고 있다는 것이다.

김중진 박사는 "오징어 개체수가 왜 줄었는지는 아직 명확히 밝혀지지 않았지만, 생존을 위해 조숙 현상을 보이는 것을 미뤄 자원 상태가 위험한 것은 확인할 수 있다"고 했다.

◆동해 대표 어종 물갈이?

현재 동해에서 개체수 감소로 대표되는 것은 오징어다. 하지만 1990년대 들어서도 문제가 있었다. 비로 꽁치와 명태. 이 어종은 이전까지만 해도 어민들의 살림을 풍족하게 하는 주요 어종이었지만, 이제는 거의 잡히지 않다 보니 상업 목적의 조업은 찾아보기 힘들다.

이런 이유 등으로 수과원의 어족자원 변화 모니터링 대상 어종에서도 이들 개체는 제외됐다. 이 자리는 1990년대부터 어획량이 꾸준히 늘어난 대구와 삼치 등 어종이 꿰찼다. 대구는 1990년대 200~300t 규모로 잡히다가 2010년대 들어 1천700t에서 많게는 4천t 가까이 잡히고 있다. 삼치 역시 1990년대 두 자리 t수였지만 2018년에는 4천500t이나 잡혔다.

온대성 어종 참다랑어(참치)는 수년 전부터 동해에서 떼를 지어 다니는 것이 목격되고, 대형 어선들의 그물망에 잡혀 올라오는 경우도 수산 당국에 보고되고 있다. 하지만 국제기준인 총허용어획량(TAC) 탓에 잡았어도 놔줘야 해 당국은 따로 통계를 내지 않는다. 이 때문에 얼만큼의 참치 떼가 동해를 휘젓고 다니는지 현재로선 확인할 방법이 없다.

독도 주변에서도 아열대성 어종인 자리돔, 파랑돔 등이 서식하고 있다는 것이 당국에 보고되긴 하지만 상업을 위한 어획이 이뤄지지 않아 이 역시 어획 통계가 잡히지 않고 있다.

그러나 '최근 들어 나타난 어종의 변화'라는 사실에는 어민과 학자들 사이에 이견이 없다. 이런 추세라면 동해 대표 어종들이 다른 어종들에 자리를 비켜줘야 할 날이 머지않았다는 우려도 나온다.

◆동해 어종 변화 자연적? 인위적?

어민들이 그간의 경험을 미뤄 생각하는 어종 변화의 요인은 크게 두 가지다. 물고기들이 해양 온난화로 바닷물이 따뜻해진 탓에 원래 살던 곳이나 다니던 길에서 생육이 적합한 곳으로 떠나고 있다는 것이 어민들의 첫 번째 주장이다. 또한 무분별한 남획, 항만시설 등에 의한 해류 변화, 폐어구 들로 인한 바다가 오염되는 등 인위적 요인에 의해 조업 환경이 나빠졌다는 주장도 펴고 있다.

먼저 해양 온난화에 대한 주장은 어느 정도 과학적 근거가 있다. 수과원이 지난해 발간한 '수산분야 기후변화 평가 백서'를 보면 동해 연근해의 연평균 표층수온은 1968년부터 2018년까지 1.43도 상승해 같은 기간 전 세계 표층수온 상승률 0.49도보다 2.9배 높았고, 한국 연근해 중에서도 가장 높은 수치를 나타냈다.

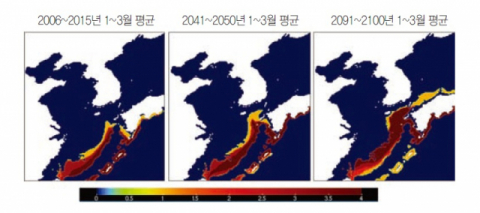

경북 포항 구룡포수협 관계자는 "'이맘때쯤 여기서 조업하면 고기가 나온다'는 어민들의 경험치가 몇년 전부터 깨지기 시작했다. 오징어만 해도 9~11월 최대 성수기였지만, 이제는 1월이 돼야 성수기"라며 "과거에는 근해에서도 많이 잡혀 오징어잡이 배들의 집어등으로 환한 밤바다를 육지에서 볼 수 있었지만 이런 풍경도 사라졌다. 이제는 먼바다에 꼭꼭 숨은 어군을 찾아다녀야 하는 실정"이라고 했다.

어민들의 두 번째 주장은 정부와 학자들의 조사·연구가 필요한 부분이다. 일부 어민들은 포항의 경우 북구 흥해읍에 영일만항이 들어서면서 어획량이 대폭 감소했다고 주장하고 있다. 회유성 어종들이 조류를 따라 연안을 이동하다 호미곶에 갇혀 큰 어장을 형성했지만 영일만항이 생기자 물길이 달라져 호미곶을 거치지 않고 곧바로 위(영덕)나 아래(울산)로 가버리고 있다는 것이 이들의 말이다.

포항 어민 김모(70) 씨는 "영일만항이 생긴 2009년 이후에 조업 환경이 많이 달라졌다. 흔하디 흔했던 꽁치와 양미리가 없어졌고, 한철씩 바글바글했던 크릴새우도 사라져 고래 보기도 힘들어졌다"며 "항만시설이 조류 흐름을 바꿔 남해에서 동해 위쪽 지방으로 물고기 고속도로가 생겼다는 말이 생길 지경"이라고 했다.

다른 어민 최모(69) 씨는 "조업이 잘 되는 지역에 겹겹이 쌓여있는 폐어구 때문에 어획량 감소가 있을 수도 있다. 수십년 동안 버려진 어구들이 물고기 길을 방해하고 가두면서 발생할 수도 있는 문제"라며 "과거 큰 어장이 형성됐지만 현재 어획량이 감소되고 있는 울산 앞바다 88해구 등을 조사해봐야 한다"고 주장했다.

◆학자들 '원인 찾고 싶은데 분석 자료 부족'

분명 바닷속에선 어족 자원 감소와 변화라는 일이 벌어지고 있지만 '이것이 원인이다'라는 뚜렷한 해답은 나오지 않고 있다. 1999년 한일 어업협정으로 중간수역이 생기면서 어민들의 조업 구역이 예전보다 좁아져 총 어획량이 줄어들 수밖에 없는 문제가 발생하는 등 계산법이 복잡해진 탓이다.

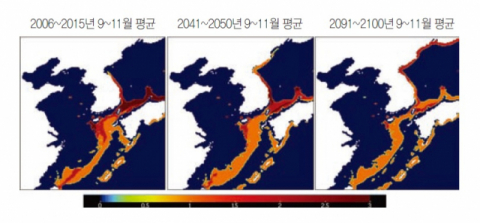

다만 오징어는 산란군 중심의 연구가 꽤 진행돼 있다. 수과원은 최근 '해양변화에 따른 주요 어종 산란장 및 양식 적지 변화'를 분석·예측했다. 동해에서 과거 많이 잡히던 오징어는 가을 산란군인데, 이 산란군이 수온 상승으로 감소했고, 대신 겨울 산란군이 늘어났다는 사실을 수과원은 확인했다.

수과원은 정부 간 기후변화 협의체(IPCC)가 발표한 온실가스 고배출 시나리오(RCP 8.5)대로 해양 온난화가 진행된다면 앞으로 겨울 산란군의 산란장이 더욱 확대될 것으로 내다봤다. RCP(대표농도경로) 8.5는 세계 국가들이 온실가스 저감 노력을 하지 않아 현재 추세로 온실가스가 배출되는 경우를 말한다.

3년여 전부터 오징어 잡이 어선들이 가장 많이 몰리는 울릉도 주변 해역에서 시중에 대(大) 자로 팔리는 300g대 성체 오징어와 소(小) 자인 100g대 오징어가 함께 잡힌다는 점은 벌써 이런 현상이 현실화되고 있다는 것을 보여주는 증거로 볼 수 있다.

수과원 관계자는 "어종별 어획량 변화가 단순히 어떤 한가지 요인에 의한 것이라고 단정짓기에는 불법조업과 오염, 매립·간척사업 등 고려해야 할 사항이 많다"며 "또 기후변화의 경우 수십년에 걸쳐 나타나는 부분이 있어 10~20년간의 어종 증감 추세가 앞으로도 지속될 것이라고 예단하기 어렵다. 유의미한 값을 내기 위한 데이터가 많이 부족한 상황"라고 했다.

※살오징어 동해(강원, 경북, 울산) 어획량 추이(단위 t)

▷1988년 29,066 ▷1998년 85,646 ▷2008년 121,090 ▷2018년 20,614

댓글 많은 뉴스

李대통령 지지율 51.2%, 2주째 하락세…민주당도 동반 하락

"울릉도 2박3일 100만원, 이돈이면 중국 3번 가"…관광객 분노 후기

경찰, 오늘 이진숙 3차 소환…李측 "실질조사 없으면 고발"

장동혁, '아파트 4채' 비판에 "전부 8억5천…李 아파트와 바꾸자"

한동훈 "지방선거 출마 안한다…민심 경청해야 할 때"