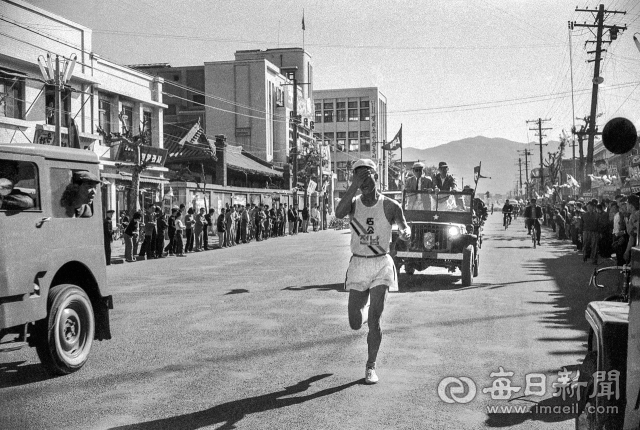

1962년 10월 24일 오전 10시 25분 대구종합운동장(현 대구iM뱅크파크). 이윽고 대통령권한대행 박정희 국가재건최고회의 의장이 자리하자 제43회 전국체육대회 막이 올랐습니다. 운동장엔 중앙통(로)을 행진한 뒤 도열한 서울시, 제일교포를 비롯한 9개 도(道) 1만5천여 선수와 임원들이, 스탠드엔 오전 7시에 이미 입추의 여지도 없어, 입석으로 입장한 관중들이 운동장 트랙 코앞까지 들어찼습니다.

개막식 의례가 끝나자 하이라이트, 메스게임이 시작됐습니다. 효성여고의 '재건의 동산' 무용, 대구고의 연합체조, 경북대 여학생들의 공 체조, 경북체조연맹의 체조…. 관중들은 잇따라 선보이는 집단 체조에 숨을 죽였습니다. 이어 2군 의장대 시범, 공군의 곡예비행이 하늘을 수놓자 경북여고 합창단의 '개선의 노래'가 울려 퍼졌습니다.

"아침 5시에 왔는데도 벌써 많이 들어와 있습디다." 이날 개막식 입장객은 줄 잡아 4~5만명. 운동장 밖에는 더했습니다. 침산가도와 칠성가도에는 입장을 못해 서성이거나 돌아가는 군중들이 7~8만을 헤아렸습니다. 1948년 이곳에 운동장이 생긴 이래 처음 보는 사람들의 바다. 그럴만 했습니다.

1920년 제1회 전조선야구대회(서울)를 시작으로 이어온 전국체전은 줄곧 서울에서 열렸습니다. 경기장이 변변찮은 지방에서 대회 유치란 언감생심. 그런데 1957년 처음으로 부산에서 제38회 대회를 유치해 멋지게 치르자 제3의 도시 대구도 일을 벌였습니다.

"풀이 무성한 이 운동장을 멋지게 개·보수하자." 전국 체전을 유치해 지원되는 나랏돈으로 운동장을 현대화 하자는 전략이었습니다. 이렇게 체전을 유치했는데 복병을 만났습니다. 개막을 불과 3개월 앞둔 6월 중순까지도 정부에 건의한 운동장 개·보수 자금은 오리무중. 이대로라면 대회를 반환해야 할 판이었습니다.

"국고 보조가 여의치 않으면 기부금 모집이라도 허용해 달라." 7월 18일 박경원 경북지사는 강계원 대구시장, 최영호 경북체육회장과 함께 상경, 정부 당국과 담판 끝에 국비 지원에 기부금 모집 허가도 받아내 간신히 위기를 넘겼습니다.

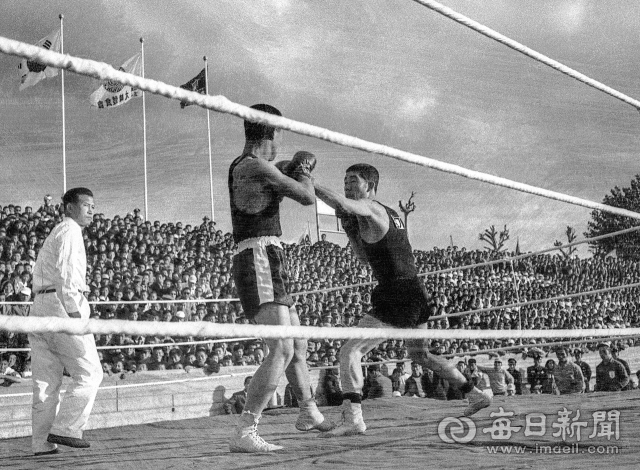

8월 1일, 개막 2개월을 앞두고 운동장 공사가 시작됐습니다. 스탠드 관중석과 본부석을 갖춘 주경기장, 스코어 보드까지 설치한 야구장에 3개 구기장(배구장·정구장·씨름 및 권투장)까지, 갈 길은 먼데 태풍이 두 개나 올라와 공사 진척은 소걸음. 도리 없어 개막일을 10월 6일에서 24일로 연기했습니다.

개막 하루 전, 종합운동장이 기적같이 완공됐습니다. 공사비는 총 5천4백만원. 국고 보조 2천만원, 도비 보조 70만원, 나머지는 모두 기부로 채웠습니다. 공무원은 예외 없이 갹출하고, 학생들은 쌈짓돈을, 농민들은 추수가 끝난 뒤 보태도록 했습니다. 그래도 모자란 돈은 고향 출신 실업가를 찾아 애향심에 호소했습니다.

"보세요. 가로등도 섰지요. 질퍽한 도로도 포장 됐지요. 길가 상점도 깨끗이 단장 됐지요…." 체전을 치른다고 도시 미화사업에도 국고가 지원됐습니다. 운동장 주변 폭 10m 도로가 15m로 확장되고, 풀밭 같던 달성공원엔 잔디가 깔리고 시멘트 길이 생겼습니다. 비만 오면 질퍽이던 남부관통로(명덕로타라~대구대), 북부공업지대 침산가도에도 아스팔트가 깔렸습니다.

1960~70년대 체육은 시대정신. 재건, 산업화를 이끌 '체력'이 곧 '국력'이었습니다. 이 때문에 전국 체전을 필두로 제1회 경북도민체전(1963년), 제1회 전국소년체전(1973년) 등 체육대회가 잇따랐습니다. 종합운동장은 그 출발점이었습니다.

6일 간의 열전을 마친 외지인들은 저마다 능금 꾸러미를 들고 열차에 올랐습니다. 운동장 옆으로 장엄한 제일모직, 대한방직 굴뚝은 이곳이 '섬유도시' 란 걸 각인시켰습니다. 오늘, 그리고 내일의 대구는 또 어떤 도시로 기록될까요?

댓글 많은 뉴스

10만명 모였다고?…한동훈 지지자 집회 "국힘 개판 됐다"

李대통령 "시대착오적 종북몰이·망국적 부동산 투기 옹호 그만"…국힘 겨냥

총리 관저서 '당원 신년인사회'가 웬말?…"통상적 절차따라 진행" 해명

다이소 점령한 'YOON AGAIN'…지지자들 인증샷에 "영업방해"

이준석 "수금할 땐 언제고 다 숨었나"... 부정선거 토론 신청 압박