배우가 모노드라마를 무대화한다는 것은 일인다역으로 다양한 역할을 소화해야 하는 특성상 쉬운 도전이 아니다. 표현 자(연기자)의 모든 것을 무대 위에 드러내야 하기 때문이다. 연기의 스펙트럼이 넓고, 배우로서의 내면과 외면이 입체적으로 숙성되어 있지 않으면 불가능하다. 의욕만으로는 해결될 수 없는 장르가 모노드라마인데, 배우 인생에서 한 번쯤은 도전해 보고 싶은 장르이다.'넘사벽'(넘을 수 없는 4차원의 벽)이면서도 모노드라마 산을 넘으련 배우의 내공은 달라진다. 어설프면 폭망이다. 그만큼 배우 인생을 걸고 도전해야 한다. 연기는 기본이고, 관객과 소통할 수 있는 표현의 재료가 충분히 갖춰져 있어야 무대 위에서 살아난다. 요즘은 1980년대부터 1990년대 후반까지 대학로에서 활성화되었던 모노드라마 장르가 다시 주목받고 있다. 특히 삼일로 창고극장에서 열리는'모노 페스티벌'은 모노드라마 장르의 복원을 시도하며, 감성을 자극하는 모노드라마들을 무대에 올리고 있다.

초등학교 시절부터 연극을 좋아해서 떠오르는 모노드라마가 몇 편 있다. 삼일로 창고극장의 추송웅 <빠알간 피터의 고백>(1982), 이호재의 <약장수>(1984), 정규수·정승호의 <품바>, 이도경 배우의 <장터>(1984), 박영규의 <불효자는 웁니다> (1994) 등이 있다. 생전의 강태기 선배와는 모노드라마 <돈태기>로 지방공연을 다녔다. 배우 김성녀의 <벽 속의 요정>, 명계남의 <콘트라베이스> (1995), 윤순웅의 <염쟁이 유씨>, 충돌 극장에서 공연된 <장날>(1992) 등 그 시절 모노드라마들을 기억하는 것은, 배우들의 연기와 작품이 강렬하고 인상 깊었기 때문이다. 윤성원 배우의 1인극 <붉은 웃음> (2024, 줌 아트센터), 지현준이 35역을 소화했던 <나는 나의 아내다>(2013)도 있다. 배우가 일인다역으로 살아가는 모노드라마에서, 무대를 장악하는 다층적인 캐릭터 묘사가 연기로 흡수되지 못하면 '모노'라는 형식은 구조의 짜임새를 잃고 무대에서 살아날 수 없다. 그런 면에서 배우 김동순의 <덕질의 이해>(작 배세암, 연출 변유정 / 혜화당 소극장)는 모노드라마의 대중적 복원 가능성을 보여주었다는 점에서 의미 있는 공연이라 할 수 있다.

◇ 판소리·대중가요·랩까지… 배우 김동순의 힙한 <덕질의 이해>

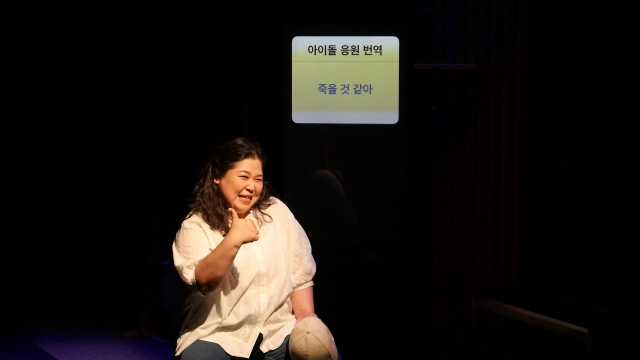

'덕질'은 특정 대상(인물, 콘텐츠, 캐릭터, 분야 등)에 대해 강한 애정을 드러내는 팬 활동을 의미하는 신조어로, 일본의 '오타쿠(オタク)' 문화에서 파생된 단어다. 한국의 팬클럽 문화에서는 팬 문화의 긍정적인 현상을 나타내는 용어다. 배우 김동순의 모노드라마 <덕질의 이해>는 판소리, 대중가요, 랩까지 아우르며, 딸 때문에 아이돌 그룹 BPS의 '덕질 맘'이 된 한 엄마의 이야기를 모노드라마화한 작품이다. 1990년대 서태지와 아이들 시절부터 형성된 팬덤 문화는 중장년층까지 폭넓게 확산되어 있다. 트로트 열풍으로 장년층의 덕질 문화도 아이돌 팬덤 못지않다. <덕질의 이해>는 마치 아이돌 그룹 팬덤문화를 이해하는 '덕질 입문서' 같은 작품이라 할 수 있다.

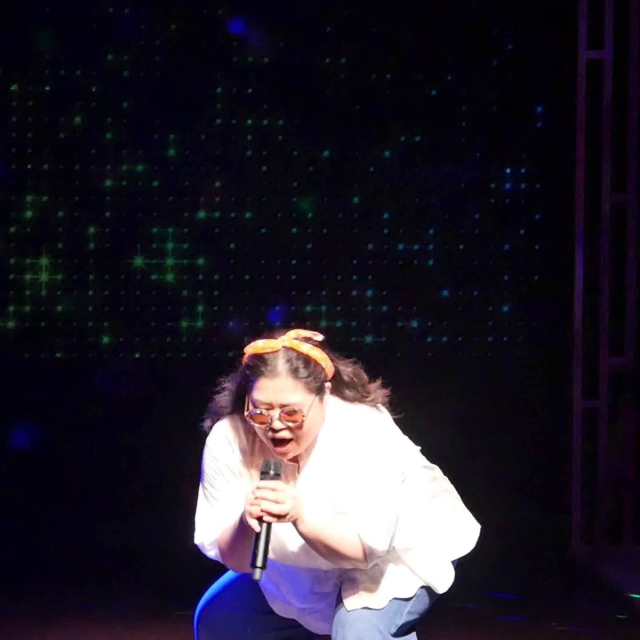

"단정한 걸음. 공기의 온도, 공간의 울림, 아정한 자세. 호흡의 깊이. 소리와 정신이 하나가 되면, 비로소 성음이 시작됩니다." 하며 능청스럽게 장구를 치며 청산리 벽계수를 읊고는 "니나노 닐리야 늴리리야 니나노오" 하며 태평가를 불러대며 "놀라셨죠?" 하는 프롤로그부터 판소리의 감각과 모노드라마를 몰고 가는 유연함 때문에 웃음이 터지고 "결혼 사항"을 물으며 관객들을 무장 해제시킨다. 덕질맘 응원가를 함께 부르며 콘서트장 처럼 호응을 유도하면서 김동순은 모노드라마를 초집중시킨다.

◇'한국 사회 덕질 문화' 삶의 위로이며 치유의 소비 "웃음으로 이해하세요"

김동순의 모노드라마 배경은 '산'있고'물'맑고 인형들이 많은 춘천이다. 무대 공간도 덕질맘 내면세계를 확장한다. 벽에 붙은 포스터와 굿즈, 머그잔, 조명 하나하나가 상징적 오브제로 기능한다. 무대 전체가 콘서트장과 팬 사인회 장소가 되고, 때로는 현실로 전환되어 가정집으로 전환된다. 변유정 연출은 모노드라마 <덕질의 이해>의 공간을 덕질맘 세계와 현실을 교차하며, 단순한 팬심(덕질맘) 고백을 넘어 엄마로서의 소외된 감정, 여성 주체성, 자율적 열광의 권리에 대한 이해를 담은 작품같다. 그만큼 <덕질의 이해> 모노드라마는 과잉으로 비칠 수 있는 한국 사회 팬 문화 시대에'사랑하는 능력'이 얼마나 소중한지를 역설적으로 보여준다. 결국 덕질맘이 되어도'내가 좋아하는 것을 부끄러워하지 말자'라는 중년 엄마들의 소외와 열망이 교차하는 역설적 환호이다. 중년맘의 팬심 덕질은 집착과 광기처럼 보일 수 있다. 그러나 덕질맘들의 팬심 소비 행위가 때로는 삶의 유일한 위안이 되는지를 그려내고 있다. 덕질맘의 인생은 삶의 유일한 희망이자, 위로이고 치유의 행위이다. 한마디로 "중년맘의 덕질은 죄가 없다. 팬심의 열정은 우리를 살아 있게 만든다."는 것이다.

덕질맘은 K-전통문화에 이바지하고 있는 대학교수라고 소개된다. 딸(하윤)과의 카톡 대화부터 시작해, 덕질맘 '덕질의 이해'기초 편처럼 전개된다. 고등학교 때 아이돌 그룹 멤버 '최애'를 만나 성덕이 된 딸, '방탄소년단'이 아닌 아이돌 그룹 '방패'소년단(BPS)에 빠진 엄마 이야기이다. 얼굴만 믿고 8세 연하 남편과 살다가 이혼한 이야기, 딸(하윤)을 이해하기 위해 덕질맘이 되었다며 이제는 딸보다 더 녹화장과 콘서트장을 찾는 덕질맘의 재능을 보여준다. 덕질맘이 된 사연을 풀어놓기도 하고, 심수봉의 '그때 그 사람', 이문세의 '붉은 노을'을 미니 콘서트장처럼 라이브로 부르기도 한다. 연하 남편 놈을 소환하는 장면에서는"하윤(딸) 쟁탈전"을 벌이며 다층적 캐릭터로 연기할 때는 웃음이 터지고, 콘서트장에서 만난 해태 타이거즈 열혈 팬의 끈적한 전라도 사투리로 듣는 덕질 이야기는 만담처럼 구수하다.

<덕질의 이해> 모노드라마 스토리 핵심은 정순의 인생 사연도 슬쩍 들어가 있지만, 딸 하윤에 대한 미안함으로 방패소년단의 열성 팬이 되어 딸을 이해하기 위한 덕질맘 사연에서는 짠하다. 마지막 장면에서 방패소년단 핵심 멤버 아이돌을 우연히 만나고 심쿵 거리는 청춘의 여심을 드러낼 때면, 정순의'덕질'은 열성 팬의 행동보다, 연하 남편으로부터 받지 못한 사랑을 치유하는 방정식이기도 하다. 딸 하윤을 위한 사랑의 덕질이라는 것을 알게 되었을 때 분위기가 짠해지면서도 70분동안 웃음과 박수의 온도가 식지 않는 것이 배우 김동순의 모노드라마 <덕질의 이해>이다. 그만큼 연출적으로는 평면적일 수 있는 모노드라마의 공간성을 잘 살려냈다. 덕질맘으로 분한 스마트폰과 미러링 되도록 연극적인 공간 장치로 연결한 두 대의 모니터는, 덕질맘의 카카오톡과 이모티콘이 실시간으로 전송되며 덕질맘의 서사 변화의 재료가 되었고, 후면 영상 활용은 가정집 덕질맘의 생활 뮤직비디오 같다. 집 구조, 피시방 등 공간의 장면 변화도 매끄럽게 설계되었다. 김동순의 장점을 연출적으로 구성한 점이 돋보인다. 특히 방패소년단을 AI 이미지로 제작해 재현했어도 영상과 이미지의 사실감이 현실적이다.

아쉬운 점은, 대역 인물로 분할 때 좀 더 캐릭터가 분명하게 연기로 강조되었으면 하는 점이고, 노래와 판소리 장면도 깊게 들어가도 괜찮았을 것 같다. 김동순의 <덕질의 이해> 기초 편 같은 모노드라마는 과한 것이 없고, 배우 김동순의 장점을 살린 것이 특징이라면, <덕질의 이해> 중급 편에서는 서사를 심화시키듯 특정 장면에서는 한 발 깊이 들어가 어떨까. 연기가 과감해져도 될 것 같다. 배우 김동순은 춘천에서 활동하다 배우 김명곤 아리랑 극단의 <대한민국 김철식>(1998)이 입단 작품으로 김명곤, 방은미, 김수진에 이어 아리랑 극단 대표이다. 배우로 30년을 무대에서 버텼으니, 김동순도 모노드라마로 연기의 무게측정을 해보고 싶었을 것이다. 프로젝트 아일랜드에서 서지혜 연출과 <고독한 목욕>, <두 코리아의 통일> 등에서 배우로 활동하고 있다.

김건표 대경대학교 교수(연극평론가)

댓글 많은 뉴스

국민의힘 최고위, 한동훈 전 대표 '제명' 확정

한동훈 "국민의힘, 북한수령론·나치즘…정상 아니야"

고국 품으로 돌아온 이해찬 前총리 시신…여권 인사들 '침통'

친한계, '한동훈 제명'에 오후 1시20분 기자회견…입장 발표할듯

국힘 친한계 의원 16명, 한동훈 제명에 '지도부 총사퇴' 요구